4. Группа хлоритов

Минералы, принадлежащие к этой группе, во многих отношениях напоминают слюды. Кристаллизуются они в моноклинной сингонии, обладают слюдообразной спайностью, низкой твердостью, небольшим удельным весом. Для большинства из них характерна бутылочно-зеленая окраска, что и послужило основанием для общего названия этой группы минералов ("хлорос" по-гречески - зеленый).

С химической точки зрения, хлориты представляют алюмосиликаты, главным образом Mg, Fe•• и Аl, отчасти Ni, Fe•••, Сr•••. Явно индивидуализированные в кристаллографическом отношении, богатые магнезией минеральные виды получили общее название ортохлоритов. Химическая их формула выражается следующим образом: (Mg, Fe)6-p(Al,Fe)2pSi4-pO10[OH]8. Одна половина трехвалентных ионов (р) участвует в составе анионного комплекса в виде [АlO4]5-, другая - в качестве обычных катионов. Богатые железом, преимущественно колломорфные минеральные виды, характеризующиеся часто очень непостоянным составом, обычно выделяются в особую подгруппу алюмо-феррисиликатов под общим названием лептохлоритов. Большинство их принадлежит к числу наиболее бедных кремнеземом минералов не только среди слюдообразных минералов, но и среди вообще силикатов. Во многих из них Fe•• преобладает над Fe•••, значение коэфициента р нередко выше, чем в обычных ортохлоритах, часто присутствует молекулярная вода. Общая формула: (Fe, Mg)n-p (Fe,Al)2pSi4-pO10[OH]2(n-2)•хH2O, где n обычно около 5.

Минералы рассматриваемой группы широко распространены в природе. Они преимущественно образуются в условиях низкотемпературной гидротермальной деятельности, особенно при изменении горных пород, содержащих алюмо-магнезиальные и железистые силикаты. Лептохлориты главным образом распространены в осадочных железорудных месторождениях, слагая особую фацию силикатных руд железа, возникающую, согласно геологическим данным, в условиях недостатка кислорода среди морских осадков, богатых железом.

Классификацией минералов группы хлорита занимались многие исследователи (Чермак, Винчелл, Орсель И др.). Согласно Чермаку, ортохлориты представляют изоморфные смеси: антигорита (Ant) - Mg6[Si4O10][OH]8 и относительно бедного кремнеземом, но более богатого глиноземом амезита (Am) - Mg4Al2[Al2Si2O10][OH]8. При этом Mg2+ может заменяться Fe2+ и Ni2+, а Аl3+-Fe3+ и Сr3+. В зависимости от химического состава существует весьма большое количество названий отдельных разновидностей хлоритов.

В соответствии с установкой Чермака среди ортохлоритов выделяются следующие минеральные виды моноклинной сингонии (в порядке от малоглиноземистых к более богатым R2O3):

| Название минерала |

Формула | Содержание в формуле 0,5R•••(р) |

Содержание амезитовой молекулы (Am) |

|---|---|---|---|

| Пеннин | (Mg,Fe)5Al[AlSi3O10][OH]8* | 0,75-1,00 | 37,5-50 |

| Клинохлор | (100-n)Ant•nAm | 1,00-1,25 | 50-62,5 |

| Прохлорит | 1,25-1,50 | 62,5-75 | |

| Корундофиллит | 1,50-1,75 | 75-87,5 | |

| Амезит | (Mg,Fe)4Al2[Al2Si2O10][OH]8** | 1,75-2,00 | 87,5-100 |

* (Формула для разности, содержащей 50% амезитовой молекулы.)

** (Формула для чистого амезита.)

Богатые железом хлориты по своему составу и рентгенометрическим данным частью отвечают приведенным выше магнезиальным хлоритам, частью-лептохлоритам. Из них мы рассмотрим только шамозит и тюрингит.

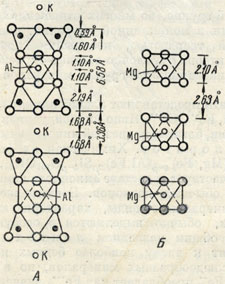

Рис. 334. Схемы кристаллических решеток мусковита (А) и брусита (Б)

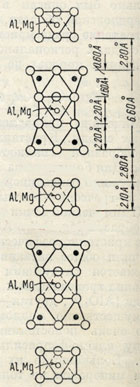

Из физических свойств кристаллических хлоритов наиболее характерно то, что легко от-щепляющиеся тонкие листочки хотя и гибки, но не обладают упругостью (сохраняются в согнутом положении). Это свойство связано с особенностями их кристаллического строения. Если мы сравним кристаллическую структуру хлоритов (рис. 335) со структурой слюды (рис. 334), то увидим, что общие для рассматриваемых минералов слоистые пакеты состава (Mg,Al)3[Si3AlO10][ОН]2 в слюдах переслаиваются с листами сильных катионов одновалентных щелочных или двухвалентных щелочноземельных металлов, тогда как в хлоритах их места занимают "бруситовые слои", имеющие вместо Mg3[OH]6 состав Mg2Al[OH]6. Эти слои обладают очень слабыми остаточными связями гидроксилов с выше-и нижележащими слоистыми пакетами. Однако указанные связи все же сильнее, чем в минералах группы талька и каолинита, в чем можно убедиться по относительно более трудной расщепляемости их по сравнению с этими минералами, а также по большей твердости.

Рис. 335. Схема кристаллической решетки в минералах группы хлоритов (ср. с рис. 334)

Пеннин-(Mg,Fe)5Al[AlSi3O10][OH]8, или 5(Mg,Fe)O•Аl2O3•3SiO2•4Н2O. Назван по месту нахождения в Пеннинских Альпах.

Химический состав, согласно имеющимся многочисленным анализам, варьирует в следующих пределах (в %): MgO 17,4-35,9. FeO 0,7-17,4, Fe2O3 0-5,7, Аl2O3 13,8-21,3, SiO2 29,8-33,7, Н2O 11,5-14.6. Богатая хромом разновидность карминно-красного или фиолетового цвета носит название кеммерерита (по фамилии русского горного инженера Кеммерера) или родохрома в виде тонкочешуйчатых розовых налетов на хромите ("родон" по-гречески - роза).

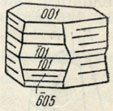

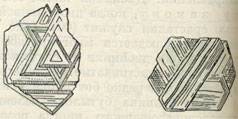

Рис. 336 Кристалл пеннина,сдвойникованный по хлоритовому закону

Сингония моноклинная; моноклинно-призматический в. с. облик кристаллов псевдогексагональнопластинчатый, таблитчатый, иногда бочонковидный (в миаролитовых пустотах). Главные формы: {001), {101}, {132}, {110) и др. Боковые грани нередко исштрихованы в горизонтальном направлении., Двойники часты, обычно по хлоритовому закону, когда двойниковой плоскостью и плоскостью срастания служит (001) (рис. 336). По этому закону нередко наблюдается многократное двойникование. Встречаются также двойники по слюдяному закону. Агрегаты чешуйчатые, пластинчатые. В пустотах встречаются друзы кристаллов, нередко бочонковидной формы.

Цвет пеннина бутылочно-зеленый различных оттенков сдвойникован до зеленовато-черного, иногда розовый и фиолетовый (особенно у хромсодержащих разностей), реже серебристо-белый. В тонких листочках прозрачный, слабоокрашенный. Встречаются разности, зонально окрашенные в различные оттенки, особенна у крупных кристаллов. Блеск на плоскостях спайности перламутровый. Ng=l,58 и Np = l,57.

Твердость 2-2,5. Листочки гибки, но не упруги, т. е. после сгибания не меняют своего положения. Спайность весьма совершенная по {001}. Уд. вес 2,60-2,85.

Диагностические признаки. Узнается по зеленой, часто черно-зеленой окраске, весьма совершенной спайности, низкой твердости и отсутствию упругости у отщепляемых листочков От других приведенных выше минеральных видов группы хлорита с достоверностью можно отличить лишь по химическим данным.

П. п. тр. расщепляется, но не плавится. При сильном накаливании теряет гидроксильные ионы и белеет. Большей частью разлагается в H2SO4.

Происхождение и Месторождения. Наибольшим распространением пользуется в метаморфических горных породах, нередко слагая целые толщи хлоритовых сланцев (зеленокаменных пород). В полых трещинах среди таких пород он часто наблюдается в хорошо образованных кристаллах. В хороших кристаллах он наблюдался в Николае-Максимилиановской копи в Назямских горах (Ю. Урал), в асбестовых копях Баженовского месторождения (к востоку от Свердловска) и в др.

Кеммерерит впервые был встречен в трещинах хромитовых залежей среди ультраосновных пород в Сарановском месторождении (Урал).

Некоторое практическое значение имеют лишь хлоритовые сланцы, иногда разрабатываемые с целью использования хлорита в виде порошка для придания блеска продукции бумажного (обойного) производства и для других целей.

Клинохлор - (Mg,Fe)4,75Al1.25[Si2,75Al1,25O10][OH]8 (для разности с р = 1,25). "Клино" по-гречески - наклонять. Название дано акад. Кокшаровым в связи с тем, что для кристаллов этого минерала была отчетливо установлена моноклинная сингония.

Химический состав варьирует в следующих пределах (в %): МgO 17,0-34,5, FeO 1,8-12,2, Fe2O3 0-3, Аl2O3 13,1-17,6, SiO2 28,3-33,9, Н2O 11,7-14,2. Примеси: СаО (до 9%), МnО (до 2,3%), Сr2O3 (до 8%). Маложелезистая разность называется лейхтенбергитом, а хромсодержащий клинохлор, установленный также акад. Н. И. Кокшаровым, - кочубеитом.

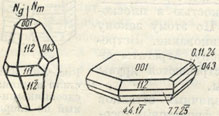

Рис. 337. Кристаллы клинохлора

Сингония моноклинная; моноклинно-призматический в. с. Облик кристаллов гексагональнопластинчатый или таблитчатый, реже призматический и бочонковидный (рис. 337); хорошо образованные кристаллы встречаются часто. Главные формы: {001}, {010}, {043}, {112}, {111} и другие, нередко с очень сложными символами. Двойники распространены по хлоритовому и слюдяному законам (рис. 338). Агрегаты крупночешуйчато-зернистые до скрыточешуйчатых. В пустотах горных пород часты друзы кристаллов, обычно таблитчатых.

Рис. 338. Сложные (повторные) двойники клинохлора по (001)

Цвет клинохлора изменяется от травяно-зеленого до бледного оливковозеленого, желтого, иногда белого (лейхтенбергит) с сероватым, розовым,

фиолетовым (у хромсодержащих разностей) и другими оттенками. В тонких листочках прозрачный или просвечивает. Блеск на плоскостях спайности перламутровый. Ng = 1,57, Nm = Np = 1,56.

Твердость 2-2,5. Листочки мягки, гибки, но не упруги. Спайность по {001} весьма совершенная. Уд. вес 2,61-2,78.

Диагностические признаки. Во многом сходен с пеннином. С достоверностью можно говорить о клинохлоре только на основании данных химического анализа.

П. п. тр. ведет себя так же, как пеннин. Полностью разлагается только в концентрированной H2SO4.

Происхождение и Месторождения. Наряду с пеннином широко распространен в хлоритовых сланцах, в которых он часто является главным породообразующим минералом. Образование этих сланцев обычно связано с метаморфизмом изверженных пород, богатых магнезиально-железистыми силикатами (большей частью порфиритов, серпентинитов и др.).

Замечательные музейные штуфы друз кристаллов клинохлора происходят из известных минеральных копей Шишимских и Назямских гор на западном склоне Ю. Урала (Златоустовский район). Особенно славится Ахматовская копь (в Назямских горах), где друзы великолепных по внешнему виду и богатству форм клинохлора и лейхтенбергита наблюдаются в ассоциации с эпидотом, диопсидом, гранатом, везувианом, кальцитом и сфеном. Они встречаются обычно в трещинах среди хлоритового сланца и в эпидозите.

Кочубеит (хромсодержащая разность) впервые был встречен в районе Уфалея (Урал), повидимому в месторождениях хромистого железняка.

Прохлорит-(Mg,Fe)4,5Al1,5[Al1,5Si2,5O10][OH]8 (для разности с р = 1,50). По имеющимся анализам, содержание окислов колеблется в широких пределах.

Сингония моноклинная. Встречается в пластинчатых псевдогексагональных кристаллах и чешуйчатых агрегатах зеленого или черновато-зеленого цвета. Ng=1,60 и Np=1,59. Твердость 1,5-2. Спайность весьма совершенная по {001}. Уд. вес 2,78-2,96.

Встречается в хлоритовых сланцах (реже, чем клинохлор) и в жилах альпийского типа в ассоциации с горным хрусталем и адуляром, иногда в виде "присыпки" на поверхности других кристаллов, выросших на стенках полых трещин. Распространен в Альпах в многочисленных жилах, на Северном Урале и в других местах.

Шамозит - Fe4••Al[Si3AlO10] [ОН]6•n Н2O. Формула приближенная. Назван по месту нахождения-Шамуазон в кантоне Валлис (Швейцария).

Химический состав непостоянный (в %): FeO 34,3-42,3, Fe2O3 0-6, Аl2O3 13-20,1, SiO2 22,8-29, Н2O 10-13. Примеси: MgO до 4,4, иногда до 7%, СаО до 1,6%, ТiO2 до 1,1%

Сингония моноклинная. Распространен обычно в виде оолитовых стяжений с концентрически-зональным строением. Наблюдается также в виде цемента между песчинками или сплошных скрытокристаллических или землистых масс.

Цвет шамозита зеленовато-темносерый до черного. Непрозрачен. Черта светлая зеленовато-серая. Блеск. Обычно матовый или обладает слабым стекловидным блеском. Nm = 1,62-1,66. Твердость 3. Уд. вес 3,03-3,40.

Диагностические признаки. Макроскопически обычно можно предположить по оолитовому строению, темнозеленому или черному цвету, зеленовато-серой черте.

П. п. тр. в окислительном пламени краснеет, в восстановительном сплавляется в черное магнитное стекло. В НСl легко разлагается с выделением студенистого кремнезема.

Происхождение. Распространен в некоторых осадочных железорудных месторождениях различного возраста, преимущественно юрского. Судя по парагенезису с сульфидами железа, сидеритом, а также по закисной форме железа, шамозит образуется в условиях недостатка кислорода в прибрежных зонах морей. В современных морских осадках встречен не был.

При выветривании легко окисляется с образованием гидроокислов железа в виде бурых железняков, представляющих типичные железные шляпы в месторождениях шамозитов.

Практическое значение. Залежи шамозита встречаются иногда в виде крупных пластовых тел и в этих случаях представляют промышленный интерес как руды железа.

Месторождения. В СССР скопления шамозита установлены среди палеозойских и мезозойских осадков по восточному склону Урала (в Серовском, Алапаевском, Аятском и других районах), в ряде мест Северного Кавказа среди юрских отложений и в других местах.

Тюрингит - Fe3,5 (Al,Fe)l,5 [Si2,5Al1,5O10] [ОН]6•n H2O. Формула приближенная. Название дано по месту нахождения.

Химический состав непостоянный (в %): FeO 19,8-39,3, Fe2O3 7,2-31,7, Аl2O3 15,6-25,1, SiO2 19,4-28,8, Н2O 4,6-13,2. Примеси: MgO (до 6%), СаО (до 1,9%), МnО (до 2,7%), Р2O5 (до 1,2%) и др.

Сингония моноклинная. Изредка встречается в виде мелких чешуек. Обычно же наблюдается в сплошных скрытокристаллических плотных или рыхлых массах.

Цвет тюрингита оливково-зеленый до зеленовато-черного. Черта зеленовато-серая. Блеск у явно чешуйчатых разностей перламутровый. Nm = l,64-1,68.

Твердость 2-2,5. Спайность совершенная по одному направлению, очевидно по {001}. Уд. вес 3,15-3,19.

Диагностические признаки. Характерными являются темнозеленый цвет, бледнозеленая черта, иногда перламутровый блеск (для чешуйчатых агрегатов). С уверенностью можно определить лишь на основании данных химического анализа.

П. п. тр. сплавляется в черное магнитное стекло. В НСl разлагается с выделением студенистого кремнезема.

Происхождение. В больших массах встречается в некоторых слабо метаморфизованных осадочных месторождениях железа. Нередко наблюдается в ассоциации с мелкими октаэдрами магнетита иногда с более поздним сидеритом. Известны также случаи эндогенного происхождения этого минерала в процессе гидротермального изменения богатых железом горных пород.

Практическое значение. Так же как и шамозит, в случае скопления в значительных массах может иметь промышленное значение как железная руда.

Месторождения. Наиболее крупные месторождения тюрингита известны в Тюрингии (Германия): Шмидефельд и др. в виде пластов среди нижнесилурийских сланцев. На территории СССР очень похожий на тюрингит минерал встречен в железорудном осадочном месторождении Караджал (Центральный Казахстан).

|

ПОИСК:

|

© IZNEDR.RU, 2008-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://iznedr.ru/ 'Из недр Земли'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://iznedr.ru/ 'Из недр Земли'